设置“教学支架”,引导学生自主学习

日期:2018-03-09来源:南方教育时报 作者:

□ 深圳第二实验学校 刘娜

在该教学设计中,作者使用了主体性概念教学策略和“先行组织者”的概念教学策略,希望能使学生有效地掌握概念的内涵与外延,发展学生对学习的探索态度,培养学生的创新精神和实践能力。该教学设计在教育部组织的2016-2017年度“一师一优课、一课一名师”大赛中,获评为部级“优课”。以下是该教学设计的主要内容。

教材分析

掌握概念是化学学习的基础

物质的量是国际单位制中7个基本物理量之一,是中学化学中很重要的基本概念,是联系宏观质量、体积与微观粒子的桥梁。根据物质的量的概念,可以导出摩尔质量、气体摩尔体积、物质的量浓度等许多在化学中有重要应用的基本概念。物质的量的计算不仅是学习中学化学过程中需掌握的重要知识和技能,还广泛地应用于科学研究及工农业生产等方面。所以,本节课的教学是非常关键的一环。对于刚跨入高中不久的学生来说,准确理解这些概念不仅是以后学好化学的基础,也是开发学生智力、培养学生各项能力的必要条件。

教学三维目标与重难点

激发学生探索新问题

一、教学三维目标

知识与技能:使学生了解物质的量及其单位摩尔,理解物质的量与微观粒子数之间的关系;使学生了解学习物质的量这一物理量的重要性和必要性;使学生了解阿伏加德罗常数的含义。

过程与方法:初步培养学生的演绎推理、逻辑推理、抽象概括、分析比较的能力;培养学生的计算能力,帮助学生更好地理解概念及其运用,并对概念进行巩固。

情感、态度与价值观:使学生认识到微观和宏观的相互转化是研究化学的科学方法之一,培养学生尊重科学的思想;通过学习,了解概念的形成过程及形成条件,激发学生对新问题的探究兴趣;强调解题规范,使学生养成良好的计算习惯。

二、教学重难点

教学重点:物质的量及其单位。

教学难点:物质的量的引入及其应用。

教学策略与方法

师生“双主”互动 优化课堂教学

一、教学策略

笔者使用了主体性概念教学策略和“先行组织者”的概念教学策略。

主体性概念教学策略是指以教师为主导,以学生为主体,让学生在教师指导下主动学习知识。在此过程中,教师既研究教法又研究学法,注重教与学过程的统一和组织形式多样化,强调增强学生主体参与机会,主张师生“双主”互动。

“先行组织者”的概念教学策略是指教师在新概念教学之前先让学生学习引导性材料,它在概括与包摄水平上高于即将要学习的新材料,学生可利用这一材料去同化新的学习材料。它可以看成是教师为促进学生有意义学习而设置的一个“教学支架”,也可以看作是学生通往知识彼岸的一座桥梁。

二、教学方法

设疑—探究—得出结论。

教学过程

引入:展示钻石图片(投影)。

设问:谁能说一说钻石的重量单位及其由来?(投影克拉的由来:钻石珍贵而精巧,需要有非常精微又一致的重量单位,以一粒合欢树的种子的质量定为一克拉。)

【设计意图】以钻石及单位由来作为引入,激发学生的求知欲和学习兴趣。

学生活动:现有一袋合欢树种,寻找可以知道种子个数的方法或途径。

学生中的典型想法:1.先称量出1000粒种子的质量,用种子的总质量除以1000粒种子的质量,再乘以1000;2.先测量出1000粒种子的体积,用种子的总体积除以1000粒种子的体积,再乘以1000。

教师:生活中也有很多这样的例子,如一打、一双、一盒等,从中找出一个量作为基准(堆量),然后与其比较即可。

【设计意图】引导学生从生活中总结提炼出科学的思维方法,得出“聚零为整”的科学思想。

问题:从微观和宏观角度分析如下化学反应代表什么含义?

C + O2 = CO2

微观粒子数:1 1 1

宏观质量: 12g 32g 44g

【设计意图】呈现“先行组织者”,让学生复习质量守恒定律及化学反应的本质(微粒间的重新组合),它是新旧知识发生联系的桥梁。

问题:在实验室中能否取出一个碳原子和一个氧气分子反应生成一个二氧化碳分子?

【设计意图】让学生理解微粒太小且数目庞大,无法称其质量。

问题:如何知道一定质量的碳所含的碳原子数?

学生回答:选取一个含一定数目碳原子的堆量,用总质量除以这个堆量的质量,再乘以该堆量所含的碳原子数。

【设计意图】与前面引导的数合欢树种的方法相呼应,让学生自己找出联系微观世界及宏观世界的桥梁(堆量)。

教师:这个堆量含多少个碳原子我们才可以称出其质量呢?由于微粒质量太小,这个数目是很庞大的,为便于计算,国际上作出统一的规定,将含有0.012kg12C中所含的碳原子个数的堆量定为1mol(如生活中一打就含有12个)。至于为什么选择这个数目,在下节课讲授摩尔质量时会专门讲解。

【设计意图】在生活中,人们一般是先了解单位,再了解物理量,如一打,一双,一米等。因此,这里先给学生引入物质的量的单位。由于之前已经对堆量有了多次引导,此时摆出摩尔的定义,可以说是水到渠成。

板书:一物质的量及单位

单位-摩尔(mol)

教师:科学上把0.012kg12C中所含的碳原子个数称为阿伏加德罗常数。

学生活动:已知一个12C原子的质量为1.993×10-26kg,计算阿伏加德罗常数。学生主动参与,形成概念,得出阿伏加德罗常数是一个准确值。

板书:0.012kg的12C所含的碳原子数为阿伏加德罗常数

NA≈6.02×1023mol-1

教师:(通过展示图片,让学生体验阿伏加德罗常数数值的庞大。)摩尔是一个基准,正如米是长度的单位,那摩尔是什么物理量的单位呢?摩尔是物质的量的单位。

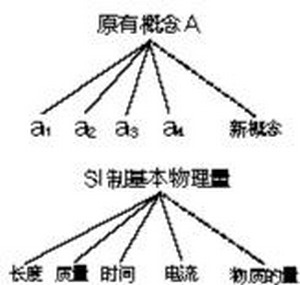

【设计意图】对学生来说,物质的量是一个陌生的概念,要通过下位学习的方式进行理解。因为它属于SI制基本物理量,这样它便进入了学生认知结构中原有的命题网络。(如下图所示)

板书:物质的量(n):表示含有一定数目粒子的集体的物理量。

教师:物质的量只能用来描述微观粒子,要指明微粒具体的名称。

总结:概念建构思路为“引入微观粒子的堆量—引入新单位摩尔—探讨摩尔的基准—介绍阿伏加德罗常数—体验常数数值的庞大—介绍SI制基本单位—引入新概念物质的量”。

【设计意图】引导学生由形象思维向逻辑思维过渡,培养学生概念建构的基本程序和思路。

学生活动:通过简单的计算,让学生自主归纳公示n=N/NA以及n1/n2=N1/N2。

【设计意图】培养学生自主学习和对知识的归纳总结能力。

板书:物质的量(n)=物质微粒数(N)/阿伏加德罗常数(NA)

学生活动:进行课堂练习,完成概念的辨析和公式的运用。

【设计意图】让学生进行实际应用和练习,使概念内化。

小结:(师生共同总结)

知识:1.基本概念:物质的量;摩尔;阿伏加德罗常数。2. 使用时要指明微粒的种类。3.相互关系:n=N/NA;n1/n2=N1/N2。

方法:提出问题—探究问题—信息处理—形成概念—具体应用。

【设计意图】师生进行交流和思维碰撞,促使双方共同进步。

教学反思 创设问题情境要选准知识增长点

化学概念是整个中学化学知识的基础,是课程内容的重要组成部分。只有真正理解了化学概念,才能牢固系统地掌握化学基础知识和基本技能。

建构主义学习理论认为学习过程是以已有的经验为基础,通过外界的相互作用来建构新的理解。也就是说,知识必须通过学生的主动建构才能获得。因此,学生能够有效学习的前提是学生积极主动地参与学习过程。对于“物质的量”等几个陌生的概念,学生完全不了解,要寻找一个合适的概念把宏观和微观联系起来,这正是让学生充分发挥想象力、寻求科学、探索快乐的好机会。本节课中,在“以学生为主体、教师为主导、思维为核心、练习为主线、素质为目标”的教学思想的指导下,教师活动从创设情境到引发问题、引导点拨,最后到归纳总结,学生活动从激发兴趣、质疑到合作探究、交流互动,最后到实践反馈,探究出了“问题引领—概念形成—深化概念—应用概念—内化概念”的概念教学的基本程序。

教师在进行概念教学时,还应注意创设问题情境应具体而鲜明,并选准知识的增长点,才能使学生受到激励和鼓舞。同时,应根据学生的知识基础,正确地设计和引导,在具体操作时要耐心、细致,选准引导的“火候”。在引导过程中,要让学生对问题充满激情,这样才能真正激发他们乐学的积极性,变被动为主动。